粘弾性のいろは(1)ー粘性編ー

今回は、粘弾性というレオロジーと呼ばれる分野の範疇であり、少し分かりにくいと思われがちな内容について解説します。プラスチックに代表される高分子材料は、粘弾性と呼ばれる粘性と弾性の両方の特性が表れやすいという特徴があります。また、プラスチック以外の材料においても、液体の状態で加工したり、粒子を液体に分散させたペースト状で利用する事があるため、固体での弾性を中心とした特性に加えて、液体状態での粘性を評価することも重要視されています。塗料は、塗り易さとタレにくさが大切であるため粘度の評価を早くから工業的に重要視している例ですし、食品や化粧品などでは人の触覚を数値化をする方法として粘弾性が利用されており、その応用は非常に幅広い分野に広がっています。

1.静的な粘度計

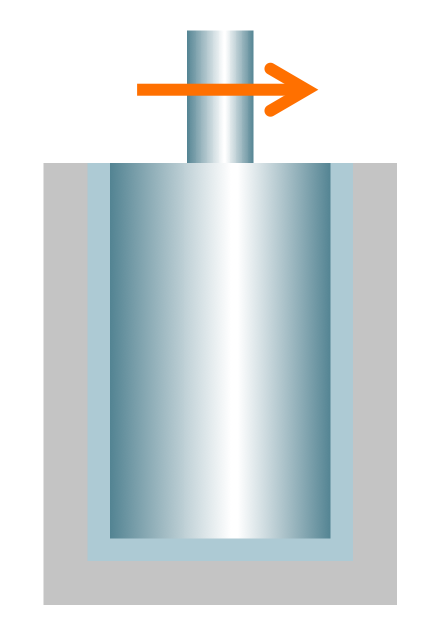

液体の粘性を評価する方法としては、粘度計が用いられますが、一般的には一定速度で回転などの歪をかけて測定する粘度計がよく使われています。後で記述する動的な振動測定に対して静的測定と呼び、この分類の粘度計には以下の様ないくつかのタイプがあります(図1)。

B型粘度計

比較的試料量が多く必要で、ローターと呼ばれる治具を交換する事により低粘度から高粘度まで測定が可能です。価格が安く簡便に測定できるので、品質管理の現場などで広く利用されています。(機器名 M02:計測機器−B型回転粘度計)

E型粘度計

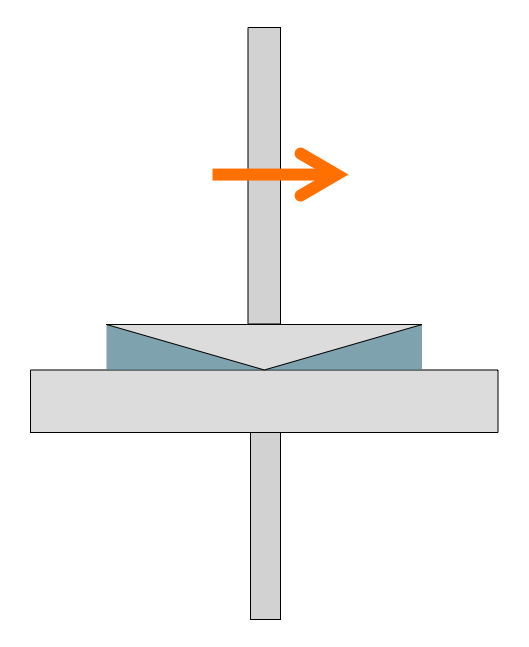

円盤型のコーンプレートで少量の試料を挟んで測定します。やや粘度の高い試料に向いており、正確な測定が可能です。(当センターでは、S28:動的粘弾性測定装置、SA1:プラスチック評価システム低せん断粘弾性測定部を用いて同様の測定が可能)

キャピラリーレオメータ

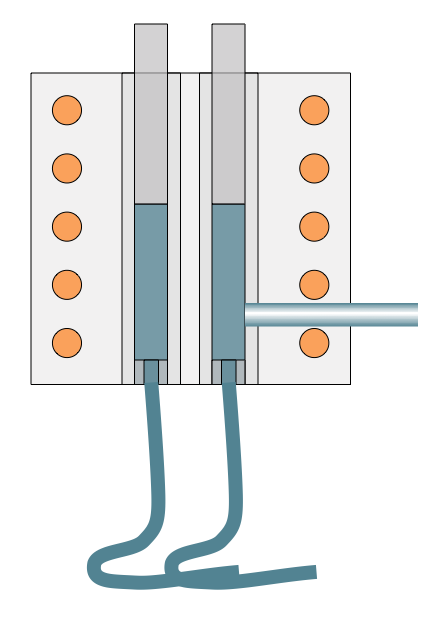

細管を通って押し出される試料の圧力や体積などを測定する事で粘度が求められます。主にプラスチックの溶融時の粘度測定など成形条件の評価などに利用されていますが、他の粘度計では難しい高せん断速度での測定が可能であるため、コーティング剤・接着剤・粘着剤の塗布、各種材料の高速攪拌などの条件を検討するなど、現場での加工条件の検討にも非常に有効な測定装置です。(機器名 VA1:プラスチック評価システム高せん断粘性測定部)

|

|

|

|

B型粘度計簡易で、粘度範囲は広い。

|

E型粘度計少量、正確な測定。 |

キャピラリーレオメータ高せん断測定が可能。比較試料と測定試料の2試料同時測定なども可能。 |

キャピラリーレオメータ外観RG50(Göttfert社) |

図1 静的な粘度測定装置の概要

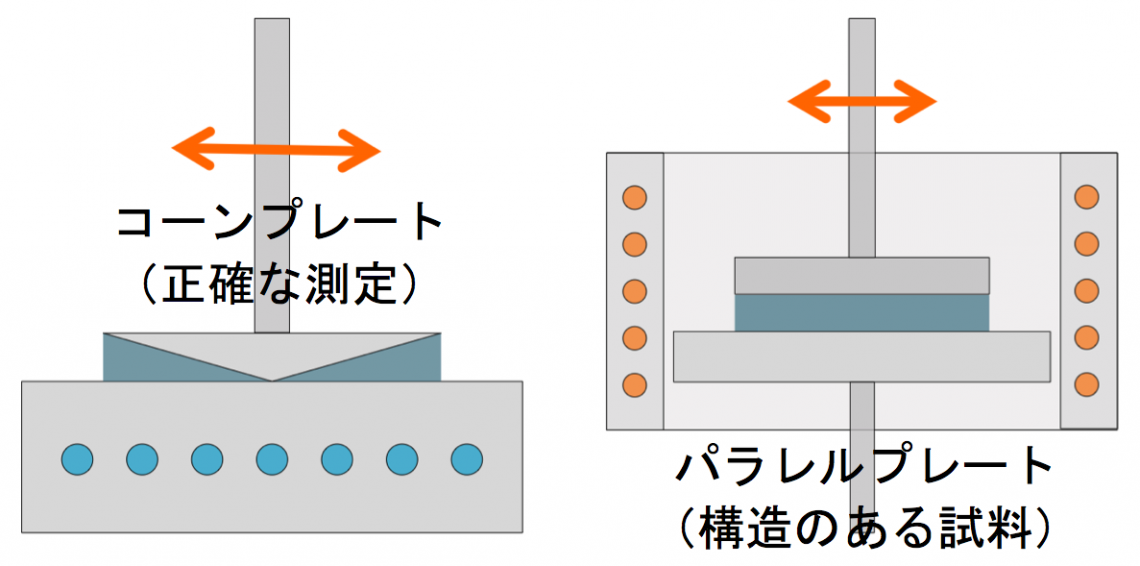

2.動的な粘度計

種々の測定が可能な粘度測定装置には、正回転と逆回転の正弦波振動を与えて測定する動的粘弾性測定装置があります(図2)。これは、レオメータと呼ばれ、治具を変えることにより静的なB型、E型粘度計などと同様の測定に加えて、動的な振動測定が可能な装置です。分散系や複合した構造を持つ液体やゾル・ゲル状の試料は、静的な装置で測定しただけでは分かりにくい特性が、動的な測定では確認できます(図3)。

(機器名 S28:動的粘弾性測定装置、SA1:プラスチック評価システム低せん断粘弾性測定部)

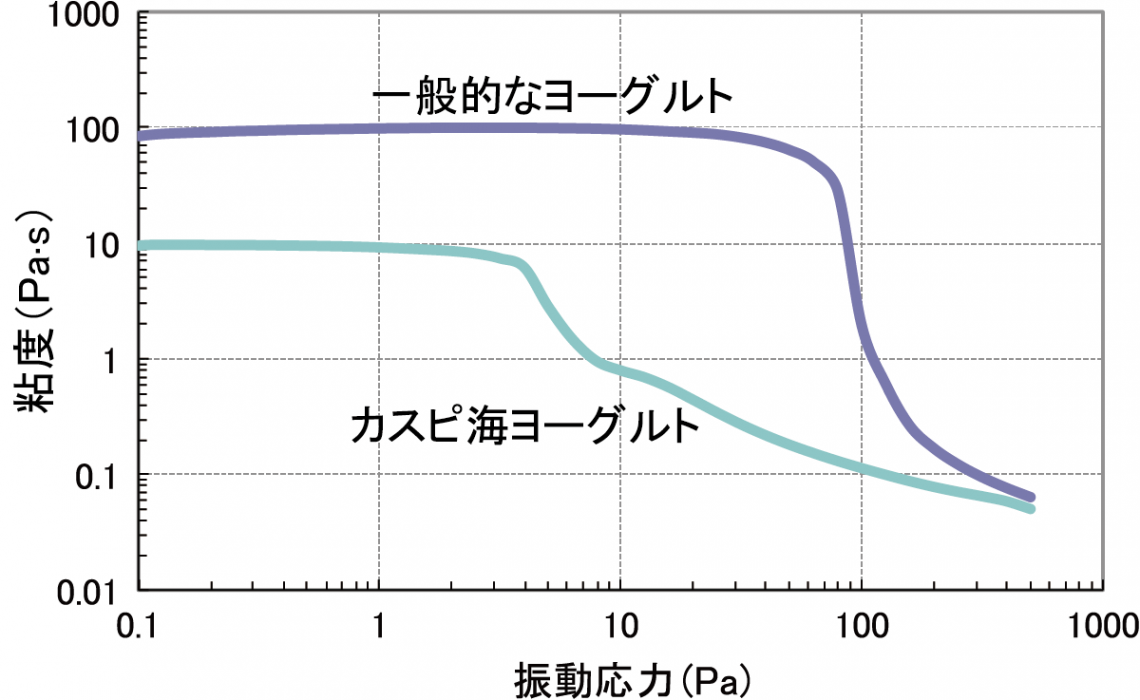

測定例1(ヨーグルトの食感)

例えば、食べ物のヨーグルトやゼリーなどのようなゾル・ゲル状の測定は、一方向に回ってしまう静的な測定では、形が崩れてしまうため困難ですが、動的な測定では崩れない範囲の歪(振幅)での振動を与える事で測定が可能になります。また、どのくらいの力で崩れるかなどの測定も可能です。図4に示す様に、一般的なヨーグルトのほうが大きな力で形を保っていますが、一気に構造が崩れて粘度(縦軸)が急低下するのに比べて、カスピ海ヨーグルトは、形がくずれだしても徐々に粘度が低下していくため、やわらかくても粘りがあるということがわかります。

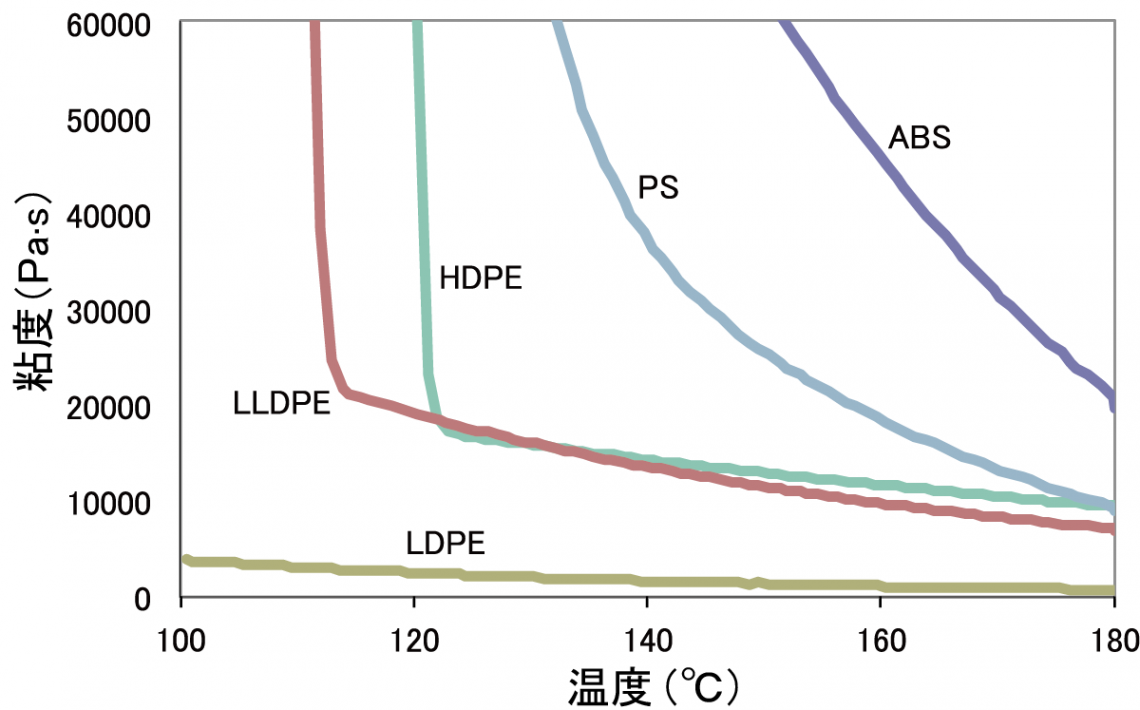

測定例2(プラスチックの溶融粘度)

また、図5に示すグラフは、温度を変えながら測定したプラスチックの溶融粘度です。キャピラリーレオメータではグラフの描画に必要な多点を長時間をかけて測定する必要があります。しかし、レオメータでは一試料を一回でグラフ測定が可能で、試料間の違いの傾向を知るには非常に有効な測定方法です。

以上、最も標準的な粘性の評価について解説しました。粘りの評価で疑問があれば、ぜひ一度ご連絡ください。

問い合わせ

有機環境係(長浜庁舎)

TEL 0749-62-1492

以上、最も標準的な粘性の評価について解説しました。粘りの評価で疑問があれば、ぜひ一度ご連絡ください。